近日,少妇 赵曜副教授团队在环境科学与固废资源化领域国际权威期刊《Waste Management》(中科院Top期刊,影响因子7.1)上发表题为“The recycling use of MSWI bottom ash as road construction material for carbon emissions reduction based on life cycle Assessment—A case study in China”的研究论文。硕士研究生沈新昊为第一作者,赵曜副教授为通讯作者,我校为唯一完成单位。该研究通过生命周期评价(LCA),系统分析了生活垃圾焚烧炉渣(MSWI-BA)替代天然集料用于道路建设的碳减排效益与工程可行性,为推进城市固废资源化利用与降低交通基础设施建养碳排放提供重要科学依据和实践路径。

随着城市化进程加快,我国生活垃圾焚烧规模持续扩大,每年产生大量焚烧炉渣成为重大环境挑战。传统填埋处置不仅占用土地,还存污染风险。与此同时,道路工程建养对天然石料需求巨大,其开采与运输过程却伴随大量能源消耗与碳排放。过往研究多聚焦工程性能与安全性,极少定量评估替代后对全生命周期碳减排的贡献,而赵曜副教授团队对此进行了系统量化与不确定性分析,给出可操作的减碳结论。并提出将MSWI-BA作为道路建材进行资源化利用,有效实现“以废代材、降碳增效”。

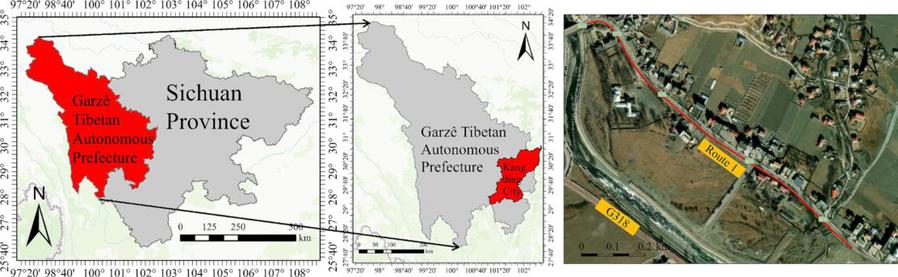

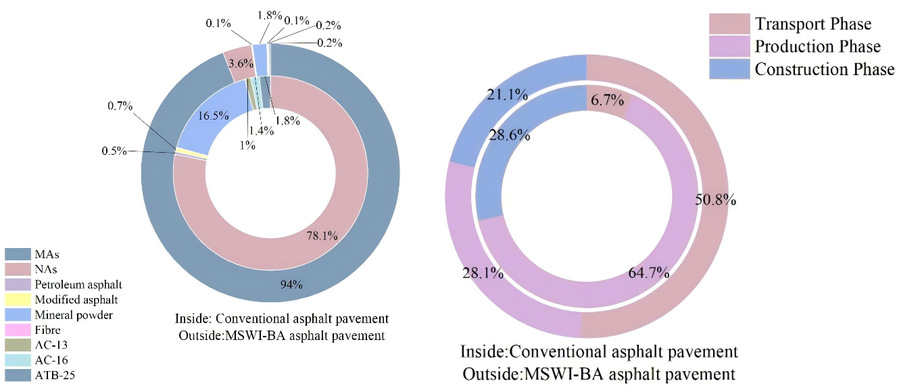

研究以某市政道路工程为例,构建了三种情景对比模型:常规天然集料方案、优化替代方案与最大潜力替代方案,覆盖从原材料获取、运输至施工的全过程。团队采用碳排放因子法结合DQI-蒙特卡洛模拟进行不确定性分析,确保结果科学可靠,并重点分析了材料性能与运输距离等实际工程约束对碳减排效果的影响。

结果表明,MSWI-BA用于沥青路面建设替具有显著碳减排效益。在最大替代情景方案下,全生命周期碳排放可降低约31%,节省天然集料约2.78万吨。碳减排效果在基层中尤为突出,降幅达51%~78%。研究也指出,炉渣长距离运输会抵消部分碳减排效益,因此建议推进垃圾处置设施区域化布局与回程装载协同调度,以进一步提升净减排效果。该研究为生活垃圾焚烧炉渣的高值化、规模化利用提供了关键技术,也为我国发展绿色低碳型交通基础设施提供了新思路,具有重要的环境、经济和社会意义。

供稿:赵曜、沈新昊;供图:沈新昊;初审:李强;终审:柳任飞;编辑:许历隆